◎廖倫濤(綿陽)

突然接到一位陌生男人的電話,那邊傳來有點淳厚沙啞的聲音,他說他叫趙勝,過去和我是小學(xué)同班同學(xué)。我的腦子迅速翻轉(zhuǎn)著,終于記起來了。趙勝和我是鹽亭北街的老鄰居,長得高高瘦瘦、黑不溜秋的,我們1971年還一起下鄉(xiāng)當(dāng)過“知青”,由于他出身好,沒兩年就被部隊招兵走了。后來,我們就再沒見過面。

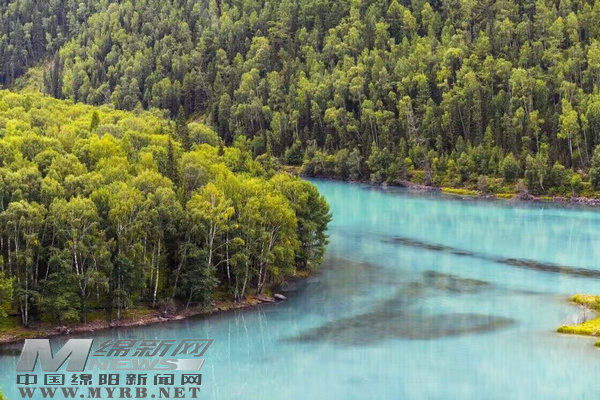

“疫情”中突然有了趙勝的音訊,我當(dāng)然太激動,顧不上再說什么椒鹽普通話,直接就用土得掉渣的鹽亭腔大嚷起來:“你這個家伙,這些年啷跟(怎么)聯(lián)系不上你?你都鉆那卡卡角角(地方)去了?”趙勝也非常興奮,他立刻改用濃濃的鄉(xiāng)音告訴我,他身體還可以,在新疆當(dāng)兵入黨提干后和建設(shè)兵團一個女子結(jié)了婚,生活還不錯,幾十年來,就像一簇大漠邊關(guān)的紅柳在冰天雪地扎了根。連續(xù)幾次通話后,他還說,只要一聽到鄉(xiāng)音和家鄉(xiāng)的消息,就感覺到家鄉(xiāng)并不遙遠(yuǎn),這些天飯多吃了,話多了,覺也睡香了……

實在想不到分別50年,轉(zhuǎn)眼青絲已白頭,而遠(yuǎn)在千里之外的趙勝竟還能說出一口流利的家鄉(xiāng)話。我的心里直嘀咕,一個人倍感親切的是鄉(xiāng)土,最不能忘亦是鄉(xiāng)音啊。

前些年,“煙花三月下?lián)P州”,我到江南走了趟親戚。走在繁華的大街上,滿耳都是吳儂軟語,絲絲竹竹,甜甜綿綿,美如昆曲。江南經(jīng)濟發(fā)達,文風(fēng)熾盛,氣候宜人,風(fēng)景秀麗,人的心性也十分淡定平和,說起話來總是慢條斯理,文文雅雅,語速平緩,聲音較低。開始幾天我也生怕我的粗喉嚨大嗓門嚇跑人,也就有一句沒一句地說著連我自己都想發(fā)笑的普通話。那日,飯做好了,一看沒有醬油,慌忙去樓下一家商場,邊遞上塑料壺邊說:“服務(wù)員,打斤醬油。”等到人家把醬油壺遞給我時,我不由得驚呼道:“大妹子,這是哪哈(兒)的醬油?”話畢,女售貨員先是一愣,爾后笑了。她問我:你是四川鹽亭人?我也一驚:你咋個曉得?女服務(wù)員說,聽你口音啊。她說她在揚州打工多年了,買了房子,結(jié)了婚,有個女兒,和我還是老鄉(xiāng)。

其實,我調(diào)綿陽工作都30年了,早把他鄉(xiāng)當(dāng)故鄉(xiāng),可有時仍要冒點“鹽亭腔”。

老鄉(xiāng)見老鄉(xiāng),兩眼淚汪汪。和她說了好一陣,還越說越近,原來她和我的親戚同住在一個小區(qū)。以后,我們見面總愛笑一笑,打個招呼。

黨的改革開放政策好,40多年來,家鄉(xiāng)發(fā)生了翻天覆地的變化,社會穩(wěn)定,經(jīng)濟繁榮,人們的生活質(zhì)量普遍提高,一向以“吃苦耐勞、讀書發(fā)憤、老實忠厚、好勝逞強、死要面子”的鹽亭人,不少在外的還是“混”(過)得有板有眼:有在成都開文化傳播公司的,有在上海搞建筑的,有在深圳開廣告公司的,有在廣州開大酒樓的……當(dāng)然,也少不了讀書和搞科研教學(xué)的。總之,只要走到哪,興許都能碰上幾個老鄉(xiāng)。一聽口音,便知道是那方水土的。前幾年我去“新馬泰”旅游,在一公園的長凳剛坐下,一聽兩三個“老妞”的聲音很特別也很熟悉,原來是鹽亭金孔的。

《幼學(xué)詩》云:“久旱逢甘雨,他鄉(xiāng)遇故知。洞房花燭夜,金榜題名時。”這首詩竟將“他鄉(xiāng)遇故知”說成為四喜之一。如按此講,這些年靠勤勞致富改變家鄉(xiāng)面貌和家庭個人命運的,不知道有多少個“喜”呢!

人人都有自己的故鄉(xiāng)。漫漫人生中,究竟是什么最能觸碰我們心靈深處的柔軟?應(yīng)該是鄉(xiāng)情鄉(xiāng)音吧。鄉(xiāng)音連著鄉(xiāng)情,鄉(xiāng)情系著國運。無論你在何方,無論你離開家鄉(xiāng)的時間有多長,無論你如何的平常或風(fēng)光,那個曾經(jīng)“教你學(xué)吃飯、教你學(xué)走路、教你愛國家、教你聽黨話”的鄉(xiāng)音,都是流淌在每個人心中的血液,撥動心底的琴弦,牽扯著生命和靈魂。

鄉(xiāng)音,您真的最美!

編輯:郭成