□ 味辛(三臺(tái))

前不久,我從城里回了趟老家。

因?yàn)榧彝サ淖児剩液茉缇碗x開(kāi)了老家。如今,時(shí)光流逝,老家的房屋已經(jīng)倒塌,殘?jiān)珨啾谥须s草叢生。

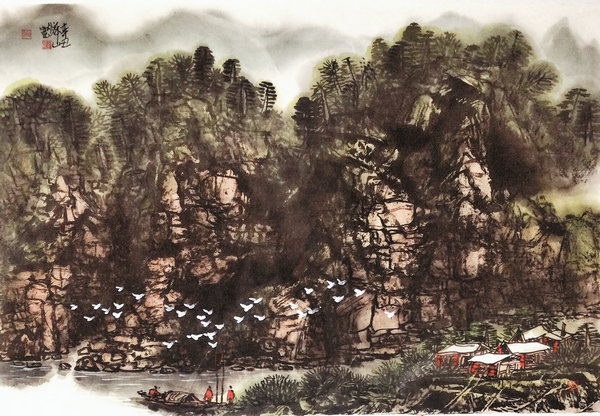

我佇立在老屋的廢墟前,看到在陽(yáng)光照耀下泛著青光的一堆瓦,無(wú)限感慨在內(nèi)心翻騰起來(lái)。

在我很小的時(shí)候,家里住房非常緊張。父母結(jié)婚后,按照農(nóng)村習(xí)俗和我爺爺分了家,僅分得一間睡屋和一間灶屋,我父母又在灶屋后面搭了一間茅屋,作為豬圈兼作廁所。

后來(lái),我又有了一個(gè)弟弟和一個(gè)妹妹,一個(gè)五口人的家庭,讓我父母不得不考慮新建住房。

父母著手建房的時(shí)候,我已經(jīng)上小學(xué)三年級(jí)了,那些日子的艱辛深深地印在了我的腦海里。

在我的印象中,農(nóng)村建房最麻煩的就是做瓦。在我們生產(chǎn)隊(duì),有一個(gè)叫作“瓦窯坪”的地方,是各家各戶做瓦的固定場(chǎng)地,我們家的瓦也是在那里做的。

做瓦首先要踩瓦泥。瓦窯坪的瓦泥是現(xiàn)成的,只需挖起來(lái)堆在塘里,摻水和成稀泥,然后反復(fù)地踩。如同做饅頭的面,要反復(fù)揉搓才會(huì)更勁道一樣,做瓦的泥也要反復(fù)地踩,才會(huì)更結(jié)實(shí)。踩瓦泥最好是用牛,但我們家沒(méi)有牛,借別人家的,要么得給人家錢,要么得給糧,我父母權(quán)衡再三,還是決定自己下塘踩。正是隆冬,我見(jiàn)父母赤腳在塘里踩來(lái)踩去,似乎很有趣,也脫了鞋下去,但是,只邁出幾步,就感覺(jué)雙腳寒冷刺骨,趕緊爬出了泥塘。

瓦泥踩好,從泥塘里搬出來(lái),碼成一人高的方堆,請(qǐng)來(lái)的瓦匠就出場(chǎng)了。

瓦匠是當(dāng)?shù)厝耍覀兒八?ldquo;阿叔”。阿叔在瓦泥堆前安好做瓦的支架和瓦桶,然后用繃著一根細(xì)鐵絲的工具,把瓦泥切割成一張拇指厚的薄片,再用雙手托起切下的薄片,放在瓦桶上,圍成一圈,一手轉(zhuǎn)動(dòng)瓦桶,一手用弧形的瓦刀拍打泥坯,使其形成一個(gè)圓筒緊貼著瓦桶。瓦坯拍實(shí)后,阿叔將瓦桶提到空坪上,把瓦桶上的把手往內(nèi)一別,瓦桶就取出來(lái)了。瓦桶上有四棱,用瓦刀拍打的時(shí)候,泥坯形成四條印痕,泥坯晾干以后,用手輕輕一拍,就順著印痕裂成了四片瓦坯。

阿叔做瓦的時(shí)候,我的父母要在一旁打下手,難得空閑。晚上收工后,還要用谷草做的氈子在瓦坯上搭一個(gè)棚,以防寒霜和濃霧損壞瓦坯,第二天,再揭開(kāi)氈子,繼續(xù)晾曬。

瓦坯完全晾干以后,還要上窯燒制。燒瓦的窯就建在瓦窯坪旁邊,如同一口巨大的灶,內(nèi)腔又圓又深。阿叔指揮著請(qǐng)來(lái)的幫工,把瓦整整齊齊地碼進(jìn)窯里,然后點(diǎn)火燒窯,連續(xù)燒三天三夜,火不能熄,直到站在窯邊,看見(jiàn)窯內(nèi)通紅一片,幾乎透明,也就是瓦完全熟透了,然后閉窯,用土封住窯頂,注上水,使窯慢慢冷卻。

燒窯期間,我父母隨時(shí)擔(dān)憂,這一窯瓦會(huì)不會(huì)燒報(bào)廢了啊,于是傾其所有,為請(qǐng)來(lái)的燒窯師傅燒水做飯,讓他們好吃好喝,半夜還要加一次餐。最后那天,阿叔說(shuō),燒窯的柴怕是有點(diǎn)欠缺吧,我父母慌了神,跑了好幾戶人家去買柴,生怕窯里接不上火。三天窯燒下來(lái),我父母的眼窩明顯塌陷了許多。

等到開(kāi)窯的時(shí)候,挖開(kāi)封土,燒好的新瓦呈現(xiàn)在眼前,拎出一塊來(lái),輕輕敲打,發(fā)出清脆悅耳的鋼響,看上去那強(qiáng)度足以抵擋百年風(fēng)雨,我父母的臉上才露出了欣慰的笑容。

瓦燒制好,我父母就開(kāi)始請(qǐng)人建房了,砌基石、打墻、上梁、架檁桷,最后,新燒制的青瓦就蓋上了房頂。這些讓我父母含辛茹苦才做成的瓦,從此為我們一家人遮擋著日曬和雨淋。

新房建成的第二年,我的父親就不幸離世了。又過(guò)了兩年,我的母親帶著我們兄妹仨改嫁異鄉(xiāng)。臨走的那天,母親望著新建才兩年的房子,淚眼婆娑。

現(xiàn)在,我和弟弟、妹妹都在城市里,有了屬于自己的房子,老家的青瓦房卻常常浮現(xiàn)我的腦海,雖已遙遠(yuǎn),依然溫馨。

此刻,我望著那些久違了的瓦,倍感親切,禁不住從廢墟里撿起一塊,拂去灰塵,放進(jìn)了包里。

回到家,我把那塊瓦洗凈,擺在了書(shū)房的案頭。這瓦,浸染著我父母的心血,承載著我兒時(shí)的記憶,我要把它的來(lái)歷講給家人,講給孩子。

何以傳家?這瓦足矣。

編輯:郭成