前不久,神舟十八號載人飛船發射成功。在神舟十八號發射成功背后,長虹控股集團旗下多款產品,從發射、跟蹤、交會對接等多個維度,再次為我國載人航天工程保駕護航。

7月9日,記者從長虹控股集團獲悉,這些高精度的產品離不開長虹人工智能大模型的質量把關。長虹通過智能化技術的應用和創新,實現了全球首套連接器外觀缺陷智能全檢系統,打破高端檢測裝備“卡脖子”問題,讓產品質量更精準。

技術創新

打破高端檢測裝備“卡脖子”問題

“產品出廠前,需要質檢員對產品質量進行檢測。”長虹人工智能實驗室趙建仁說,流水線上需要大量質檢員對產品質量進行檢測,“每個檢驗員工需配置一臺電子顯微鏡,對每一件產品進行質量把關。”長時間盯著同類型產品,質檢人員會因為主觀因素,導致殘次品出現漏檢。

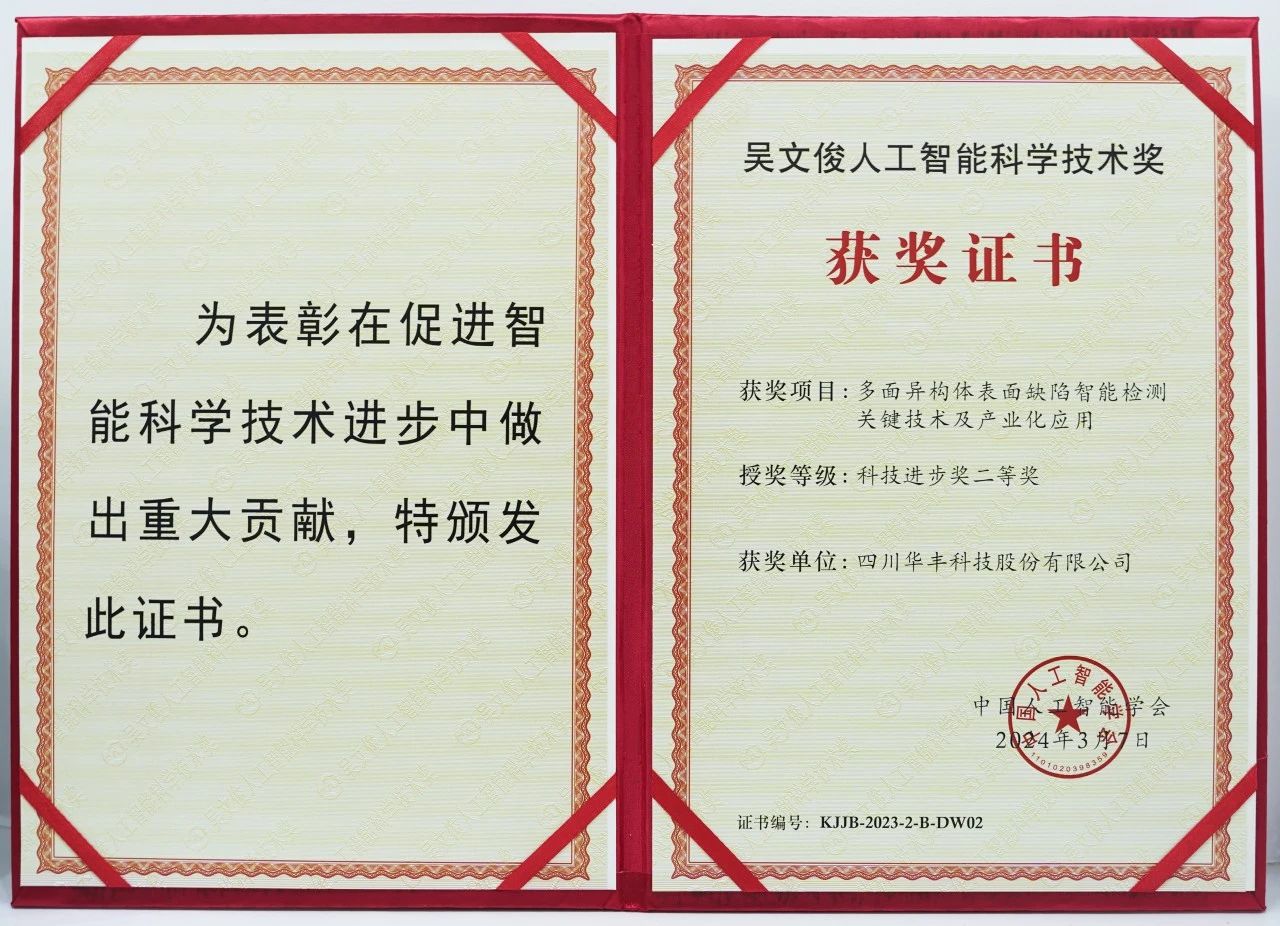

他告訴記者,把好產品質量關,一直是他們研究的課題。“我們針對華豐連接器質量檢測,開發出了連接器的表面缺陷檢測系統。”趙建仁說,當時還沒有提出長虹人工智能大模型概念,只是想降低殘次品的漏檢率。

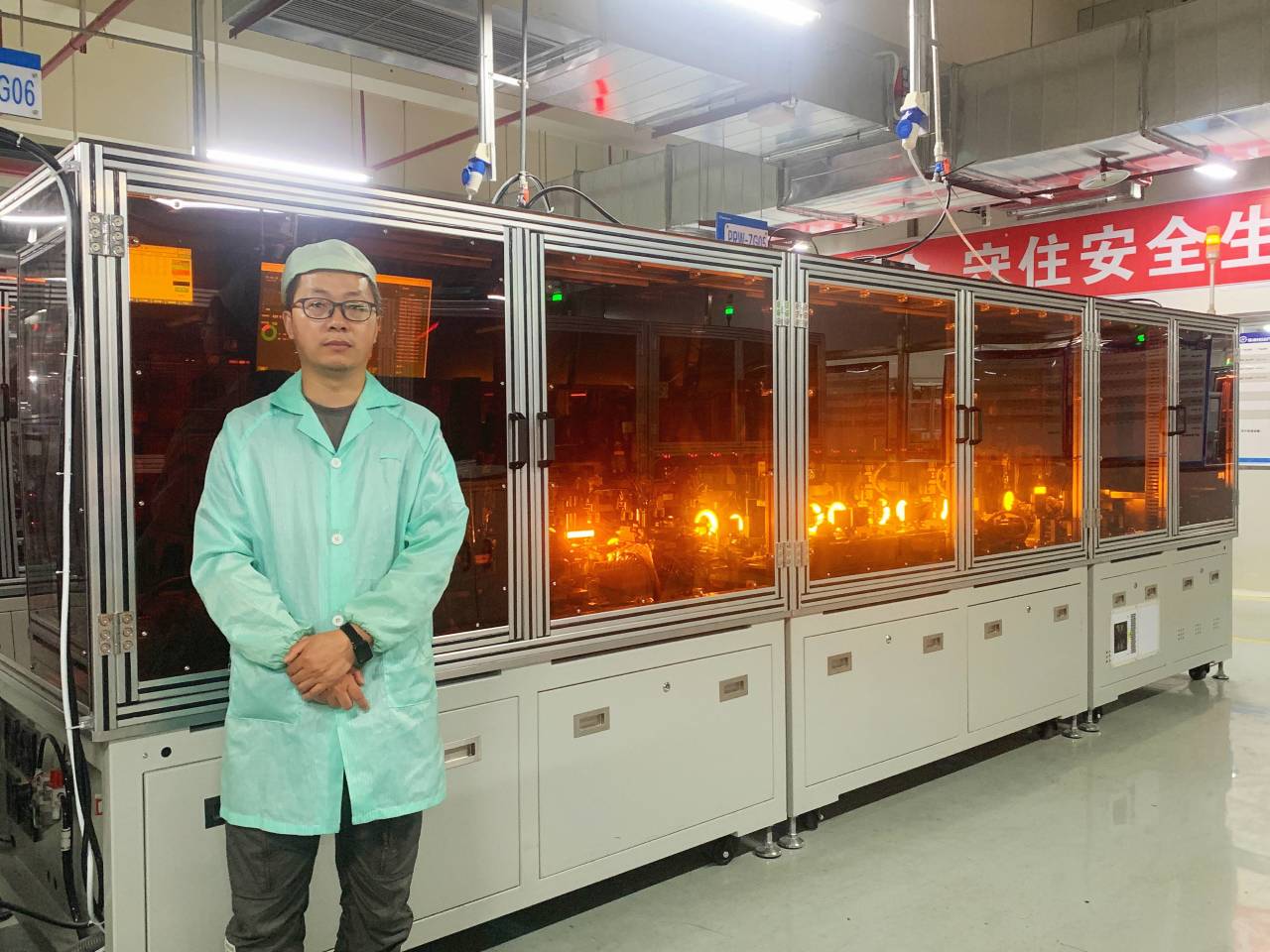

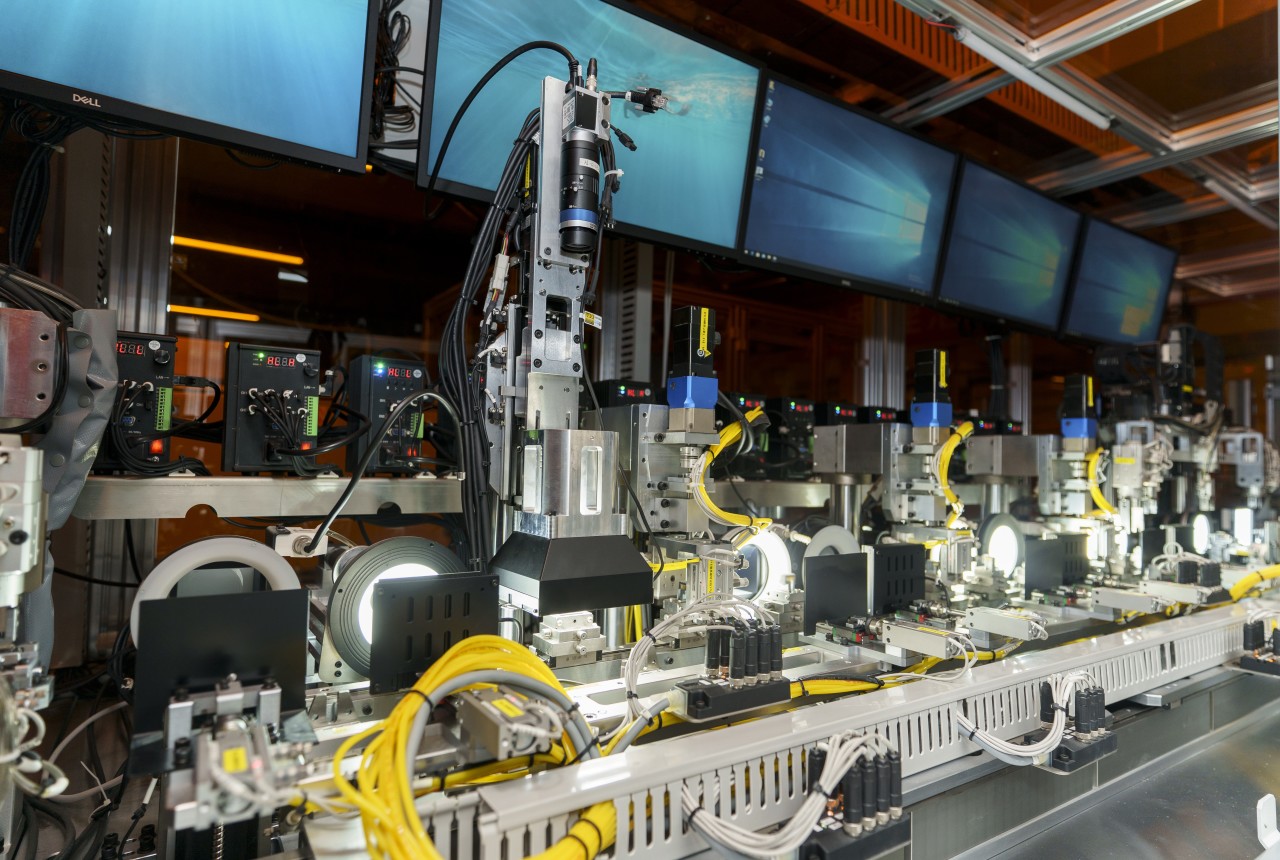

據他介紹,實驗室利用各種高精度傳感器、光學系統等硬件,實現了高精度多維感知。“產品進入檢測環節,表面缺陷檢測系統會對多面產品的質量進行判定。”達不到設計要求,系統就會及時進行報警,并將該產品分揀到人工檢測區,進行第二次人工檢測。

“表面缺陷檢測系統的投入使用,讓產品漏檢率由1.52%降低至0.2‰。”趙建仁說,投入使用兩年來,帶來的經濟效益超過7000萬元/年,基本杜絕了客戶因外觀缺陷而發生的投訴事件,檢測效率較人工提升72.22%,節省人力成本超過75%。

智能煥新

精密器件視覺檢測讓質量更精準

在提出長虹人工智能大模型概念后,趙建仁所在的實驗室通過人工智能、5G、自動化等技術為產品外觀質量檢測提供智能化解決方案,聚焦微米級小目標檢測、工業通用AI算法和多場景適配等核心需求,研制集機光電算軟硬一體化的工業視覺檢測系統,賦能長虹華豐和長虹華意加貝的工業視覺智能測量、定位、檢測、識別。

趙建仁說,他們匯聚長虹各制造類生產數據,通過對數據清洗加工、融合、加密后,為大模型提供全面、準確、及時的數據和應用場景。

(來源:長虹發布)