近日,滴滴出行、曹操出行、T3出行等多家網(wǎng)約車平臺發(fā)布了降低抽成通知。其中,滴滴出行、T3出行都將最高抽成降低至27%,曹操出行則降低至22.5%。

滴滴方面介紹,今年年底前,將把每筆訂單最高抽成上限從29%降至27%,“滴滴在擴大平臺就業(yè)容量的同時,努力穩(wěn)定司機收入,持續(xù)降低抽成”。

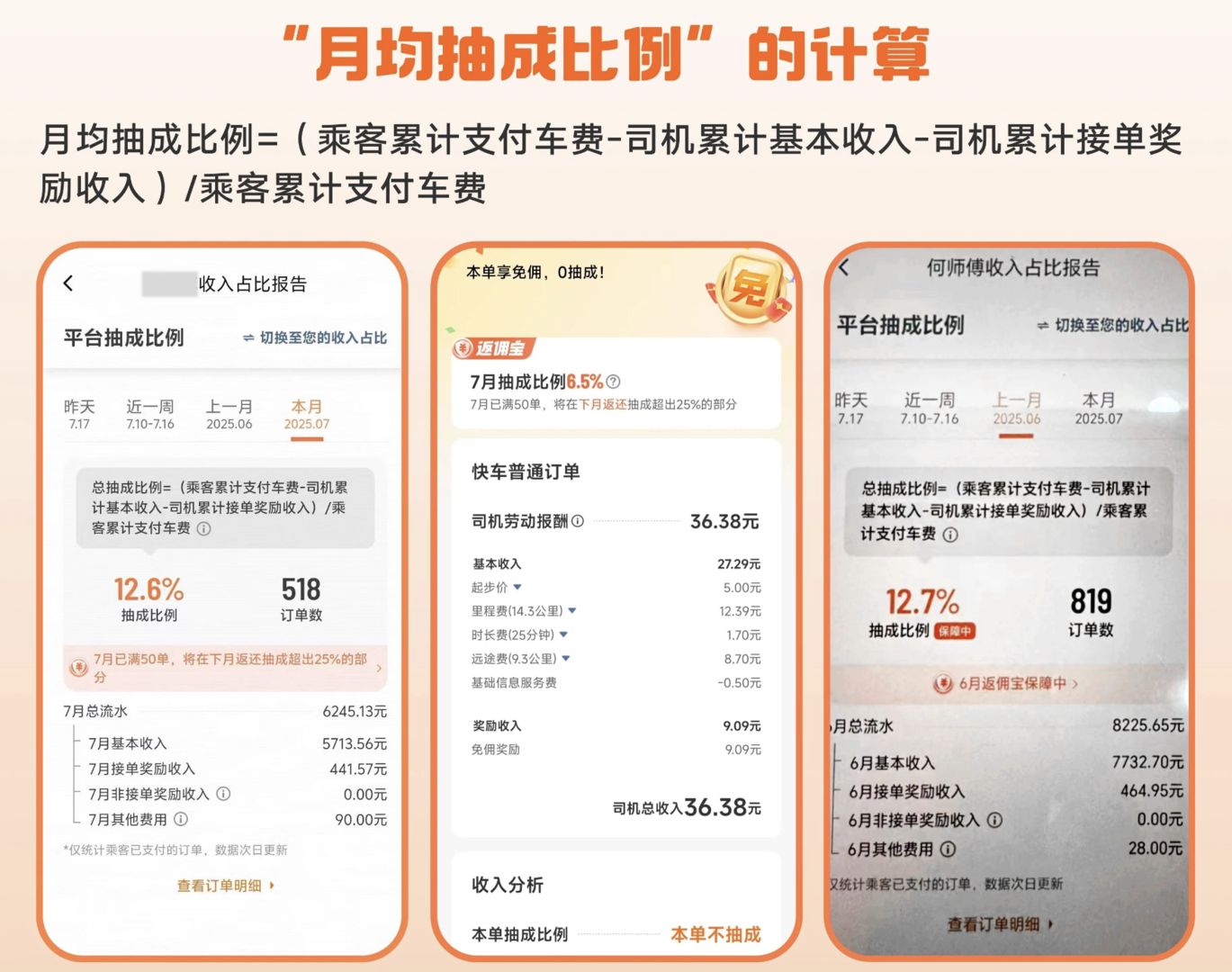

滴滴發(fā)布的新版賬單示例

T3出行也發(fā)布減少抽成的公告,稱平臺抽成比例最高不超過27%,今年年底前,抽成比例26%-27%的訂單數(shù)量占比將從21%降至17%。

曹操出行則表示,將APP、小程序訂單的抽成比例上限將由原來的22.7%下調(diào)至22.5%,“這是我們主動將發(fā)展紅利更多分享給司機伙伴的實際行動”。

曹操出行公告

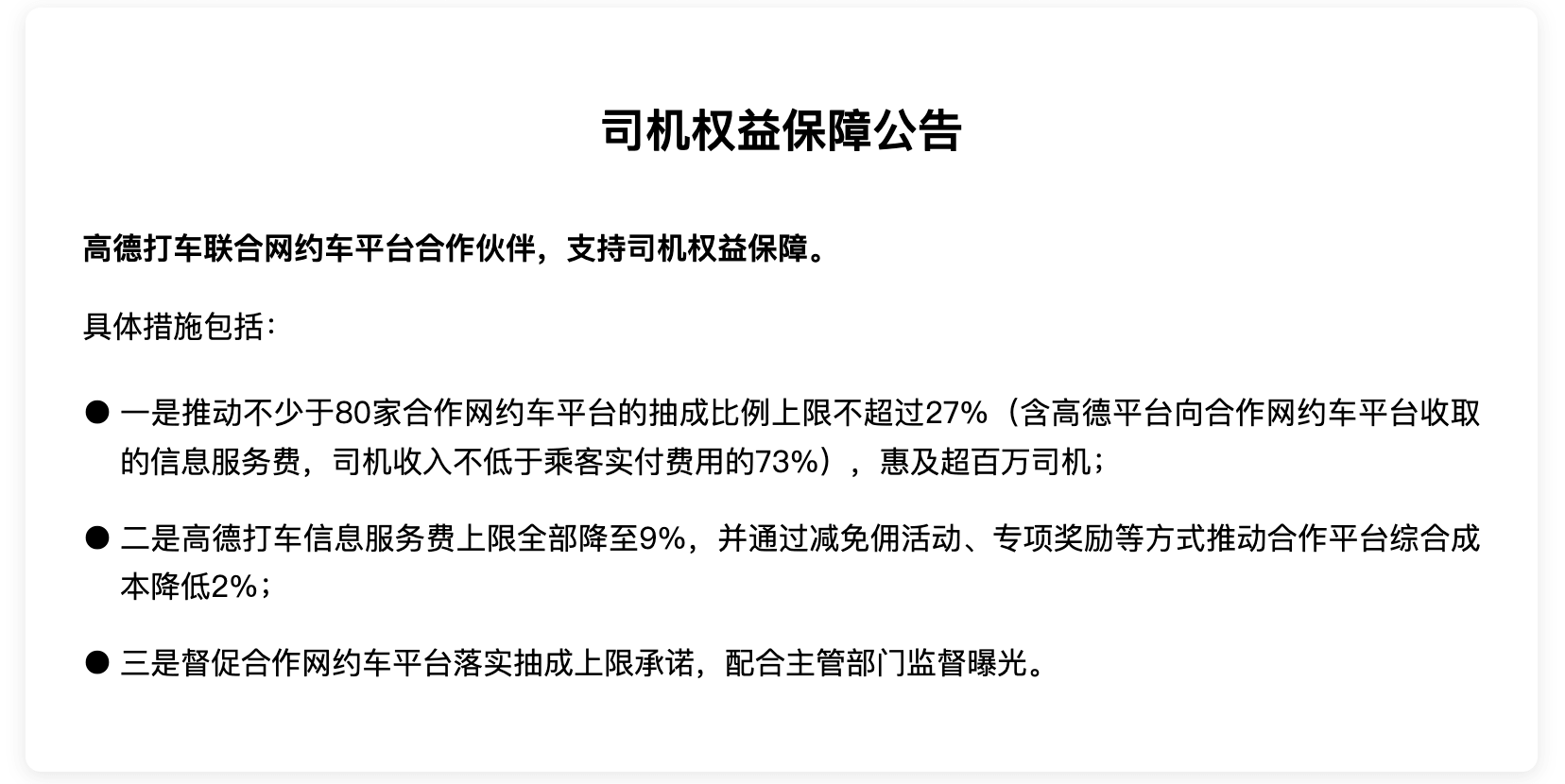

此外,聚合平臺高德打車也發(fā)布通知稱,聯(lián)合網(wǎng)約車平臺合作伙伴推動不少于80家合作網(wǎng)約車平臺的抽成比例上限不超過27%。高德打車還表示,將信息服務(wù)費上限全部降至9%,并通過減免傭活動、專項獎勵等方式推動合作平臺綜合成本降低2%。

高德打車公告

交通運輸部2022年“交通運輸新業(yè)態(tài)平臺企業(yè)抽成‘陽光行動’”中規(guī)定,各主要平臺公司公布的最高抽成比例不超過30%。此后,30%成為網(wǎng)約車傭金抽成的一道紅線。

東南大學(xué)交通法治與發(fā)展研究中心執(zhí)行主任顧大松在接受澎湃新聞記者采訪時肯定了出行平臺降低抽成比例的舉措。

他談道,一方面源于平臺企業(yè)對司機收入偏低這一現(xiàn)實的關(guān)注,旨在改善其實際收益;另一方面,則是在監(jiān)管部門協(xié)同推動下回應(yīng)社會需求,尤其是司機群體的訴求。這一調(diào)整其實也契合平臺企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展邏輯:平臺若要實現(xiàn)盈利,必須依托良好的司機生態(tài)。

“不過對于平臺而言,若無法尋求到新的增量空間,其盈利能力難免受到影響。”顧大松補充說。

作為中間平臺,網(wǎng)約車提供司機和乘客的撮合服務(wù),從平臺運營到安全投入,都需要付出相應(yīng)的成本,在車費中抽取一定的費用作為利潤無可厚非。

不過,由于定價權(quán)掌握在平臺手里、定價規(guī)則較為復(fù)雜,加之交通出行具有很強的公共屬性,因此,網(wǎng)約車行業(yè)抽成一直是社會各界廣泛關(guān)注的話題。

在顧大松看來,網(wǎng)約車抽成問題還應(yīng)關(guān)注三個主要方面:首先,需明確抽成是總體核算還是按單計算。平臺存在多種特殊訂單,如調(diào)度單(無實際乘客但需向司機支付調(diào)度費)、訂單獎勵等,這些是否被納入抽成統(tǒng)計?總抽成的統(tǒng)計范圍是否包含這類特殊訂單,將直接影響抽成的真實水平。

其次,他認(rèn)為,需關(guān)注訂單轉(zhuǎn)賣的隱性影響。若平臺將訂單轉(zhuǎn)賣,轉(zhuǎn)賣產(chǎn)生的收入是否納入降抽成的統(tǒng)計范圍?如果部分訂單收益未被計入統(tǒng)計,則會使得“降抽成”的實際覆蓋范圍縮小。

去年,網(wǎng)約車平臺轉(zhuǎn)賣訂單問題多次被曝光:部分平臺在未經(jīng)用戶授權(quán)的情況下,暗中將乘客的訂單轉(zhuǎn)售給其他平臺。在這個過程中,由于各平臺層層抽成,產(chǎn)生了司機到手收入與乘客實際支付費用差距較大的“陰陽賬單”,傭金比例不僅高于30%的紅線,部分訂單甚至超過了50%。

最后,顧大松強調(diào),平臺其實應(yīng)該更多地聚焦司機的小時收入與勞動時長,尤其是以小時收入為核心衡量標(biāo)準(zhǔn),例如明確保障司機的最低小時收入不低于國家規(guī)定的小時工資底線等,平衡司機的基本收益底線和平臺抽成的合理邊界。

編輯:譚鵬