開欄語

中試是推動科技成果從“實驗室”走向“生產線”的關鍵環節。當前,綿陽共有四川省數據通信終端中試研發平臺、四川省礦產資源綠色開發與循環利用中試研發平臺、四川省集成電路封裝中試研發平臺3家中試平臺入選四川省中試研發平臺名單,為科技創新成果高效轉化助力。

中試平臺都試出了啥?各中試平臺建設、運行情況如何?在促進科技成果轉化、產業生態優化,推動經濟高質量發展等方面發揮了哪些作用?即日起,《涪江觀察》推出系列報道,敬請關注。

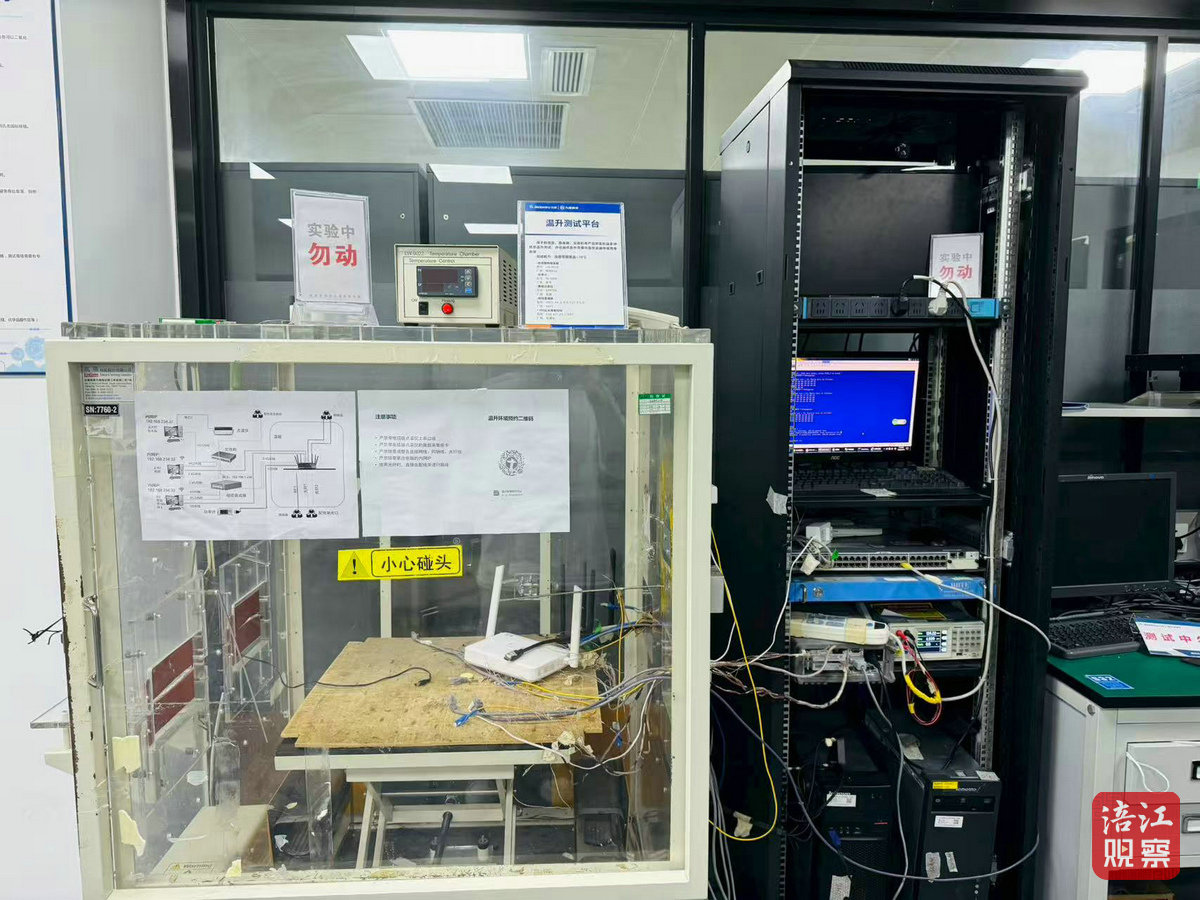

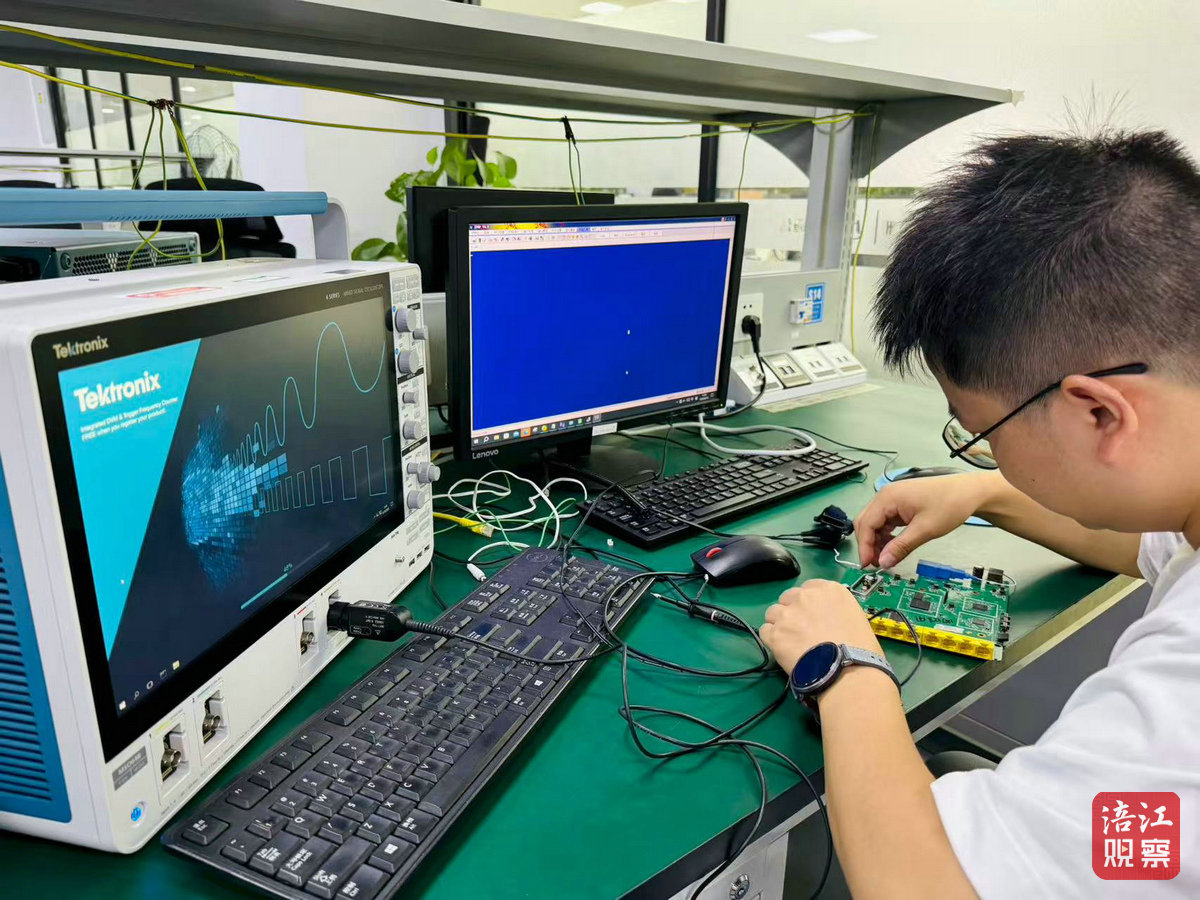

8月19日,記者走進四川省數據通信終端中試研發平臺實驗室,若干設備的指示燈明滅閃爍,一名技術人員正俯身操作臺,對一款光網絡終端設備反復進行開關機測試。

每一款產品,都將在這個實驗室內“過五關、斬六將”。“UT測試、系統測試、可靠性測試等,一個都不能少。”四川九州電子科技股份有限公司副總設計師劉永剛說。只有全部達到規定標準后,信息化系統才會把指令傳向試制車間,啟動小批量試產。

這里解決的,從來不止是“測一測”的問題。設計理念合不合理?技術能不能變成產品?產品是否滿足客戶不同場景的應用,能不能大規模生產?……那些卡住科技成果轉化的老大難問題,在這里迎刃而解。

例如,某企業設計出能“實現全屋信號覆蓋”的光網絡終端設備,卻苦于沒有條件做射頻全向測試和產品可制造性驗證,產品遲遲落不了地。來到四川省數據通信終端中試研發平臺,通過專業驗證和小批量生產模擬,產業化瓶頸便突破了。

“我們專攻‘從實驗室到生產線’的全流程。比如概念驗證、工藝優化、性能檢測、批量生產可行性這些環節。”四川九州電子科技股份有限公司總工程師孫銳一句話點明要害。該中試研發平臺的核心任務,就是把實驗室里的“技術方案”,變成生產線能量產、市場能流通的成熟產品。

從實驗室到生產線,科技成果轉化,最難的就是這一關。為讓更多科技成果加快“落地成金”,四川省數據通信終端中試研發平臺對運行模式進行了創新。

自2019年10月掛牌成立以來,該中試研發平臺聚焦數據通信終端行業共性技術需求,構建了以“技術成果轉移轉化”為核心的全流程體系:從開放實驗室的技術驗證,到中試熟化車間的小批量試產,再到檢驗檢測中心的性能檢測,最終通過行業知識數據庫實現技術共享。環節一個不落,打通“最后一公里”。

對于中試平臺而言,其優勢不僅在于先進的設備,更在于背后的技術服務能力。孫銳強調:“我們采用‘瓦特式人才+科創團隊+模塊化中試服務’的創新模式,面向高校、院所和數據通信終端行業企業,提供涵蓋從研發設計、概念產品試制、工藝流程優化、樣機試制、中小批量試制生產到樣品試驗檢測等全流程的中試熟化服務。”

數據顯示,四川省數據通信終端中試研發平臺已為41家行業企業和8所高校院所提供了約149次中試研發服務,助力約57個產品實現產業化。

眼光放得更遠:四川省數據通信終端中試研發平臺將持續聚焦國際前沿技術標準,強化產業鏈與創新鏈深度融合。

“計劃到2027年,新增1500平方米場地,提供對外中試服務100次以上,促成科技成果轉化30項以上,助力我省電子信息產業高質量發展。”孫銳說。

(涪江觀察記者 杜亞菲 宋德平 文/圖)

編輯:譚鵬